المكتبة الأكبرية

*** يرجى الملاحظة أن بعض هذه الكتب غير محققة والنصوص غير مدققة ***

*** حقوق الملكية للكتب المنشورة على هذا الموقع خاضعة للملكية العامة ***

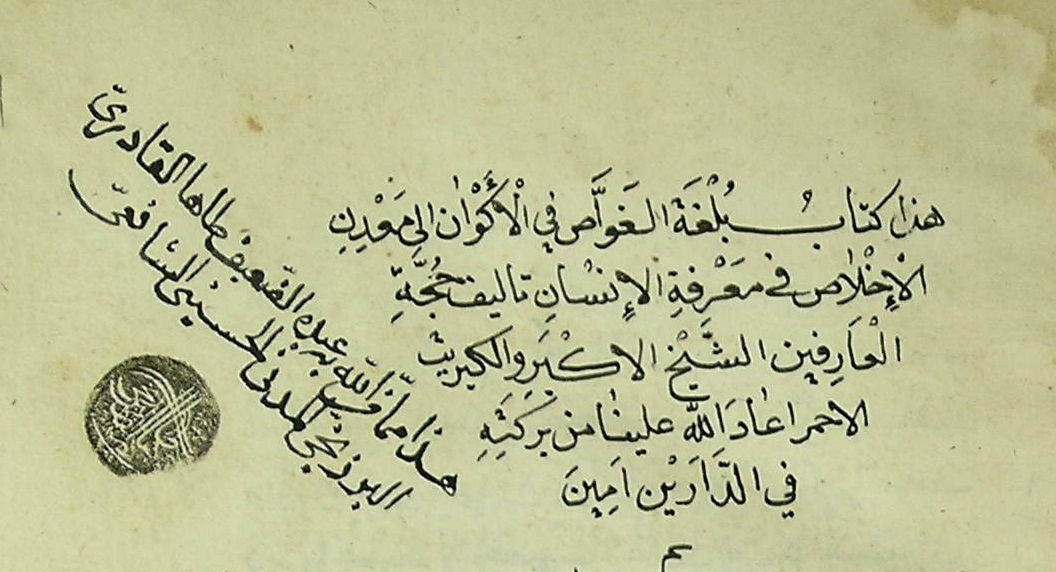

كتاب بلغة الغواص في الأكوان إلى معدن الإخلاص في الإنسان

ينسب خطأً للشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي

|

|

فصل

فطلاسم السعادة من جميع البشر، كل من صفى سره، من فتح قلبه وطهر لُبه، فهو على الله يعتمد، وإليه يستند، ولا يعوق عن الطاعات، فإنها بخوره الذي يحل به عقد السموات، كما أشار إليه سقراط حيث يقول: اشتباك نغمات الأصوات في هياكل العباد يحل ما تعقده الأفلاك الدائرات، مع صفاء النيات يحل عقد السموات، وطلاسم الشقاوة من جميعهم كل من انقفل قلبه وتكدر لُبه، كما أشار إليه التنزيل في قوله – سبحانه وتعالى - ﴿أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾ [محمد: 24]، قال سهل (رضي الله عنه) : ﴿أََقْفَالُهَا﴾ جهلها، ومفاتيحها قراءة القرآن ترتيلًا، ومسائلة الله سرًا وعلانية بالدعاء والتضرع إليه، والسكون بين يديه، وانتظار الفرج من عنده افتقارًا إليه، كما قال – سبحانه وتعالى – ﴿أَنتُمُ الفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الغَنِيُّ الحَمِيدُ﴾ [فاطر: 15]، ولا يتيسر ذلك جملة إلا لمؤمن، قال – سبحانه وتعالى – ﴿وَمَن يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ﴾ [التغابن: 11]، أي: لانتظار الفرج فيما يسأله ويدعوه، وقال ﷺ: «إذا ظهر في العبد خصلتان فقد دنا هلاكه، ترك الطاعة ومنع الدعاء»، وقال ﷺ: «ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، وإن لم يسأل يغضب، وأفضل العبادة انتظار الفرج»، وقال: «لا تعجز وا عن الدعاء، فإنه لن يهلك مع الدعاء أحد»، وقال: «إن الله يحب الملحين في الدعاء»، وقال: «إذا سألتم الله شيئًا فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه لا يتعاظمه شيئًا فليكثر إنما يسأل ربه»، وقال: «يسأل أحدكم حاجته كلها حتى يسأل شسع نعله إذا انقطع، والملح لعجينه، وعلف شياته».وعن كعب أن الله قال لموسى: «يا موسى اطلب العلف والرفت لشاتك، ولا تستحي أن تسألني صغيرًا، ولا تخف مني بخلًا أن تسألني عظيمًا، يا موسى أما تعلم أني خلقتك وخلقت الخردلة فما فوقها، وإني لم أخلق شيئًا إلا وقد علمت أن الخلق يحتاجون إليه، فمن سألني مسألة وهو يعلم أني قادرأعطي وأمنع، أعطيته مسألته مع المغفرة، فإن حمدني حين أعطيته وحين منعته، أسكنته دار الحمادين، وأيما عبد لم يسألني مسألته، ثم أعطيته كان أشد عليه عند الحساب، ثم إذا أعطيته فلم يشكرني عذبته عند الحساب».

وبلغنا أنه كان من دعاء سفيان الثوري (رضي الله عنه) : يا من يحب أن يُسأل، ويغضب على من لم يسأله، يا من أحب عباده إليه من سأله، فأكثر سؤاله، وليس أحد كذلك غيرك، يا كريم، ويا من أبغض عباده إليه من لم يسأله، ولم يطلب منه، وليس أحد كذلك غيرك، يا كريم، ويا من أحب عباده إليه من يسأله العظيم، ولم يعظم عليك، وعزتك عظيم يا عظيم. وقد أثنى - سبحانه وتعالى - على أنبيائه بالدعاء فقال – سبحانه وتعالى – ﴿وَيَدْعُونَنَا رَغَباً وَرَهَباً﴾ [الأنبياء: 90]، وقال في ايوب: ﴿نِعْمَ العَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ [ص: 30] أي: رجوع إلى الله، والدعاء بالتضرع والاستكانة، ولما كان الدعاء هو حلها وقربانها، وبخورها وفتح أقفالها، وجب أن نبين حقيقة الدعاء بحسب ما تحتمله أفهام العامة، ونقرب للخواص إشارة إلى ما يتعلق بهم ويفهمه أهله.فنقول على سبيل الإجمال: أن الدعاء هو العبادة التي يجمعها الافتقار والالتماس قال – سبحانه وتعالى – ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ [غافر:60]، فأخبر أن المتأخر عن دعائه متكبر عن عبادته، ومستحق لعقوبته، وبَيَن أن دعائه عبادته، وأنها هي الإستجابة له، لأنه خلق الجن والإنس ليعبدوه، وقال ﷺ: «الدعاء هو العبادة»، وفي حديث «الدعاء مخ العبادة».

وقال سهل (رضي الله عنه) :الدعاء التبري ممن سوى الله، والخدمة التوحيد، فذلك قوله سبحانه وتعالى ﴿قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلا دُعَاؤُكُمْ...الآية﴾ [الفرقان: 77]، فأخبر أنه لولا دعائهم لم يعبأ بهم، أي: لولا تبريهم من الحول والقوة، وإقبالهم بالإفتقار والاستكانة إليه، فكذلك قوله - سبحانه وتعالى - ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ المُعْتَدِينَ...الآية﴾ إلى ﴿المُحْسِنِينَ﴾ [الأعراف: 55،56]. أخبر أن التارك لدعائه معتد مفسد، وأن الداعي محسن، وقال سبحانه وتعالى لنبيه ﷺ: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ...الآية﴾، إلى ﴿يَرْشُدُونَ﴾ [البقرة: 186]، يشير إلى ما أشار إليه فيما روى عنه نبيه ﷺ في حديث التقريب، وإلى ما أشار إليه في قوله - سبحانه وتعالى - ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾ [فاطر: 10]، وإلى ما أشار إليه الرسول ﷺ في المشهور من أحاديث (النزول إلى سماء الدنيا، والنداء بهل من سائل) ، وذلك أن الأرواح هي الكلم، كما قال سبحانه في عيسى روح الله وكلمته، والطيب منها ذوات الإستقامة، والعمل الصالح يرفعه هو: الدعاء الذي هو التقريب بالنوافل، الذي عنه تكون المحبة، وعن المحبة كان السؤال، وعن السؤال كان العطاء الذي هو «كنت سمعه الذي يسمع به...الحديث »، والكلم الطيب له الصعود والعروج، تشريفًا لأنبيائه – عليهم الصلاة والسلام – على الأبرقة، ومن دونهم على الرفوف، وليس كذلك غير الطيب، فإنه لا تفتح له أبواب السماء .ولما كان الدعاء هو العبادة التي هي العمل الصالح، تنوعت العبادة بتنوع الكون الإنساني، الذي هو العابد بين قول، وعمل، ونية، وقد قال عليه الصلاة والسلام «لا يقبل الله قولًا بلا عمل، ولا عملًا بلا نية»، وذلك إنا قد بينا أن الإنسان بجملته عقل، فهو مدعو بكليته من كليته، فما دعا به اللسان ليس هو ما دعا به البصر، وما دعا به البطن ليس هو كما دعا به الفرج، وكذلك بقية الأعضاء، فالنية من شأن لطيف، والقول والعمل من شأن جثيم، ولا بد في القول والعمل من النية، ولا بد من العمل فيما يقتضي العمل، والكل عمل، فالنية عمل القلب، وباقي الأعمال عمله مع توابعه، ألا ترى الأعضاء تشهد على الجملة وتقول: ﴿أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [فصلت: 21]، فتشهد لها ولكل شيء بالنطق، إن فهمت ما أشرت إليك فهمت عبادة العالم.

ثم اعلم أن لكل نوع من الأنواع الثلاثة: النية، والقول، والعمل، أدب مخصوص قد جاء به الشرع، فلا سبيل إلى السعادة الكسبية إلا به ﴿قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾ [آل عمران: 31]، ﴿مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا﴾ [الحشر: 7]، فأهل المخالفة له ﷺ هم أهل العمل السيء، الداعون لله باسمه المضل، المنتقم، ونحوهما من الأسماء، فذلك العمل الصالح لها، فهو جورها وفتحها من عالم الشقاوة، وقفلها من عالم السعادة، إن فهمت فهم المجابون من قبل هذه الأسماء، والمرادون من حيثها، والمجيبون بها، فإن فهمت ما ذكرته لك تبين لك أن الحق سبحانه لم يعط شيئًا إلا بدعاء، فمن ذلك ما يمكن إدراكه لكل أحد غالبًا، ومنه ما يصعب إدراكه، فأول دعاء كان من الكون هو استعداده وقبوله التكوين، وأول استجابة له من الحق إيجاده على حسب ما أعطاه من علم باستعداده، وقبوله من حيث إمكانه، بحسب اختلاف أعيانه المتعددة حال ثبوتها في القدم، ثم الاستعداد والإمكان والقبول للإعطاء؛ هو استجابة الدعاء الذي هو الاستعداد والقبول للإستعداد والقبول، فكل عطاء هو سؤال العطاء، وأول ظهوره من اسم الله الطالب، فالعطاء إذا نسب إلى المعطي الحق سُمي ذاتيًا، لأن مقتضيه الذات لا موجب له غيرها، فهو وتري لا تعدد فيه، ولا تفصيل، ولا تمييز وإنما يتميز ويتعدد من نسبته إلى الخلق المعطي، فيسميه أسمائيًا لتعدده بتعدد القوابل، ومن تعدد القوابل ظهرت الكثرة في الأسماء.فالعطاء وتري أحدي، والإختلاف من قبل المعطي، كما ترى الشمس نورها من حيث هي وتري أحدي، ومن حيث القوابل مختلف، بحسب الصفاء والكدورة، واللطافة، والكثافة، والصقالة، والدرن، فمستفيد نورًا ينعكس منه نور كالمرآة والماء، ومستفيد نارية يحرق غيره بها، ومستفيد نارية يحترق بها بنفسه، ومستفيد نورًا على ظاهره لا يتعداه، وكذلك الماء واحد والثمار مختلفة، والنفخة الواحدة تشعل الحشيش الذي يكون النار، وتطفيء المصباح، فالإمداد من حيث المدد واحد، ومن حيث القوابل المستفيدة المتعددة مختلف، وعلى ذلك نبه - سبحانه وتعالى – بقوله: ﴿قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَياًّ مَّا تَدْعُوا فَلَهُ الأَسْمَاءُ الحُسْنَى﴾ [الإسراء: 110]، يقول: ﴿أَياًّ مَّا تَدْعُوا﴾ من هذين الإسمين الدالين على الذات بالألوهية والرحمة، ﴿فَلَهُ الأَسْمَاءُ الحُسْنَى﴾ أي: فهو جامع للأسماء الحسنى، فكل اسم منها نعت له، ودال عليه من حيث المعنى الذي تعين لاسمه الله الذي لا إله إلا هو، أو لاسمه الذي هو الرحمن، ذلك الاسم، فكل اسم منها نعت له، ودال عليه من حيث المعنى الذي تعين للألوهية والرحمة، وذلك الاسم.

فإن فهمت هذا فهمت تسبيح الكون وحياته، ونطقه وصلاته، وتسبيحه وذكره، فكل ذلك عبادته، وعبادته دعاؤه، وإن غلب اسم الدعاء على السؤال اللفظي لما فيه من إظهار التملق والأملاق، والذلة والانكسار والافتقار، والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، والتبري من الحول والقوة إليه، والإقبال بالكلية عليه، فذلك أمر لا يثبت عليه إلا قلوب اصطنعها الله لنفسه، تتوب من قبل أن تذنب، وتثاب من قبل أن تطيع، وتشكر من قبل العطاء، لأن شكرها الذي هو السؤال قد تقدم، فالله سبحانه وتعالى أكرم من أن يحاسب سائلاً على مسئول، وقد تقدم شكره عليه، ألا تراه ﷺ يقول: «أفضل العبادة انتظار الفرج» فلذلك يقول سبحانه وتعالى: (أعطيته مسألة مع المغفرة)، وليس كذلك العطايا الابتدائية فإنها تقتضي الشكر أيضاً، ألا تراه يقول: (وأيما عبد لم يسألني، ثم أعطيته كان أشد عليه عند الحساب) فإني قد بينت لك أن معنى كون الحق كنزًا، أي: باطنًا، هو اتحاد الأسماء الدالة على مسمى واحد هو الذات، عرية عن الأحكام والنسب والإضافات، فكأنه سبحانه يرى ذاته بالاتحاد الصرف المطلق؛ لا بالتكثر الأسمائي المتقابل.

ومحبته هو تجليه لذاته بتميز الأسماء بعضها عن بعض، وليست الأسماء إلا ظهور الآثار، ولا المحبة إلا الإرادة، ولا الإرادة إلا المشيئة، ولا المشيئة إلا الرحمة، ولا رحمته إلا محبته، ولا محبته إلا كونه معروفًا بالتميز الأسمائي، ولا كونه كذلك إلا تجليه بتميز بعض الأسماء المتحدة عن بعض، وليس ذلك إلا ظهور الآثار، وليس ظهور الآثار إلا الأكوان، وليست الأكوان إلا الأسماء، وليست الأسماء إلا الذات، فأبهم الأمر لافتقار بعض هذه الأسماء إلى بعض في الظهور والتميز الذي هو كون بعضها ببعض، وحدوث بعضها عن بعض على ما يأتيك بيانه، فالرحمة في افتقار بعض أسمائه سبحانه إلى بعض، وتوقف بعضها على بعض، وكون بعضها عن بعض، فإنه رحمها بها وكملها بها، من حيث غيره لا من حيث هي هي، وذلك أن كمال المراتب الوجوبية؛ يكون بمعرفة المراتب الإمكانية، التي هي مسماة من بعض الوجوه بالغير، فرحمها بإيجادها إياها وتجليه لها، لتقابل النسب الوجوبية النسب الإمكانية، فتعلمها وتشهدها وتراها، وليست غيرها إلا بهذا التميز النسبي الحكمي، فيحصل للحق - سبحانه وتعالى - من هذا الإيجاد اسم المكمل المظهر المبطن إلى جميع الأسماء، وهو بنفسه كامل ظاهر باطن عن نفسه من حيث تميز الأسماء، فصح له اسم الكريم لما لم يدخر من المراتب شيئًا، ولو ادخر شيئًا لتطرق إليه اسم البخل، تعالى الله عن ذلك.

كل ذلك من حيث الأسماء لا من حيث أحدية الذات فهي نسبة اسم إلى اسم، وصفة إلى صفة كما ترى، فإن علم الحق سبحانه وتعالى بذاته نسبة عقلية حكمية، اعتبارها من حيث تعلقها بالذات، وكونها صفة لها لا من حيث معلومها الذي هو الذات المعلومة؛ يقتضي بأنها هي لا غيرها، ومن حيث هي نسبة إداراكها لها يقتضي تميزها عنها، وإطلاق الغير عليها من حيث الحكم التمييزي لا من حيث الوجود العيني المغاير بعض التغاير، لأنها غير موجودة خارج الذات وجودًا عينيًا، وليست بمعدومة أيضًا لوجودها في ضمن الذات، متميزة باسم العلم، فهي قائمة بين الوجود والعدم؛ لا موجودة منفردة ولا معدومة غير موجودة التميز، ويقتضي أن اعتبار هذا التميز الحكمي قد أوجب للذات التي هي الأصل، الذي العلم متعلقها من كونه حالًا لها، وشأنًا من شئونها اسم العالم.

وللذات الحاصلة في العلم من حيث مقابلة العلم للذات؛ مقابلة المرآة للناظر اسم المعلوم، من كون العلم مشتملًا عليها، فحصل من ذلك أن لفظة العالم تدل على ذات عالمة، وعلم، وذات معلومة، وهي ما حصل في العلم من مقابلة الذات العالمة؛ لا تدل على الذات منفردة عن العلم والمعلوم، ولا على العلم منفردًا عن الذات ومعلومها، والذات مسبحة منزهة عن أن تكون محلًا للحوادث، أعني: محلًا لطروء شيء أجنبي خارج عنها عليها، فصح أن العلم والمعلوم هو الذات لا غيرها، وإنما امتاز عنها امتيازًا حكميًا نسبيًا، لا عينيًا.

وهذا الإمتياز النسبي هو الحدث، الذي هو الكون، أعني: الحال الذي أوجب كون الذات عامة ومعلومة، وتسميتها لأنه اعتبار يميز الذات العالمة في العلم القديم، عن العلم والمعلوم، ويميز العلم عن الذات العالمة والذات المعلومة، ويميز الذات المعلومة عن العلم والذات العالمة، وليس ذلك كله غير الذات، وليس هذا الكون غير الذات، فإن الصفة هي الموصوف حقيقة؛ وإنما كانت غيره من حيث الإعتبار النسبي الحكمي، الذي هو الكون المعبر عنه بكانت عالمة، وكانت معلومة.

فلهذا جنح السلف y إلى أن قالوا: أن الأسماء والصفات لا هي المسمى الموصوف، ولا هي غيره، يعنون أن مغايرة الاسم للمسمى، والصفة للموصوف ليست إلا اعتباره في الذهن، أو قل في العلم اسمًا له وصفة، يشار بها إليه، وهذا أحسن القول بعد علم حقيقة الأمر، فإن القول بامتياز الذات مغايرة للأسماء محض التغاير؛ كفر صراح حاكم بالثنوية، ولو كان الأمر كذلك لم يقل - سبحانه وتعالى - ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى﴾ [الأعلى: 1]، فأحالنا على الاسم، والقول بإثبات الذات بغير الأسماء جهل وتعطيل، فإن فهمت هذا؛ فهمت من أين تطرق لفظ الكون، الذي هو الحدث إلى الذات المقدسة اعتبارًا نسبيًا إليها، لا إلى غيرها نزولًا وتقريبًا.فالمعبر عنه بالكون الذي هو الحدث هو مصدر أسماء الذات وغيرها ومميزها، فإن الذات المقدسة من حيث أحديتها ليست مصدرًا لشيء، ولا متصفة بصفته، ولا مسماة باسم أصلًا البتة، وهذا ما أشار إليه النحويون بقولهم: الحدث المصدر، وهو اسم الفعل، والفعل مشتق منه، والحدث هاهنا هو الذات المعلومة، تقريب ذلك عليه أن حصول العلم للذات بالذات المعلومة للعلم؛ متوقف على حصول الذات التي هي معلومة للعلم، وحصول الذات المعلومات للعلم؛ متوقف على مقابلته للذات التي هي صفتها، وعنها تحدث عند علمها، فهذا التوقف الاعتباري النسبي هو الحدث الذي هو الكون، وهو الذي أحدث للعلم صفة الإمكان والكون والافتقار إلى الذات المعلومة، وأحدث بالذات المعلومة صفة الإمكان والكون والافتقار إلى الذات التي بها يتعلق العلم، وأوجب للذات التي بها يتعلق العلم نسبة الحدوث بكونها عالمة، وكونها عالمة متوقف على العلم والمعلوم، فالحادث نسبة العلم إليها، وحصول العلم بها لها في العلم وذلك حصوله لها، فالقدم والوجوب صفة للذات من سبقها النسبي على العلم والمعلوم، من حيث هما صفتها ومتعلقها، والحدث صفة لهما من حيث هذا الوجه، والقدم والوجوب صفة لهما من سبقهما النسبي عليها، من حيث تسميتها عالمة فإنها لا تسمى عالمة إلا بهما، والحدث صفة لها من حيث هذا الوجه الذي هو توقف تسميتها عالمة، وهو حدوث بالنسبة إلينا لا إليها، وهو حدوث وقدم، وإمكان وكون بغير تغاير ذاتي، ولا حدوث بعد عدم؛ بل تغاير بالمراتب والنسب، والأحكام والصفات، لا بالذوات، ولا بتوهم الزمان والمكان، تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا.

فحقق يا وليي هذا تفهم ما جاء من وصف الله – سبحانه وتعالى – في التنزيل العزيز، وعلى ألسنة الرسل بالكون في غير آية، وغير حديث، وإطلاق لفظ الجُعل عليه سبحانه، كقوله سبحانه ﴿وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعاً بَصِيراً﴾ [النساء: 134]، فإنه سبحانه سميع بصير لذاته بذاته، كما رأيتك في العلم، وقد جاء في العلم، ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً﴾ [النساء: 170]، والآيات في الكون كثيرة، والحديث معروف «كنت كنزًا مخفيًا»، «وكنت سمعه الذي يسمع به»، وكذلك اجعل، قال سبحانه وتعالى: ﴿وَلاَ تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لأَيْمَانِكُمْ﴾ [البقرة: 224]، وقد جعلتم الله عليكم كفيلًا، ﴿فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ﴾ [المائدة: 117]، فمعنى كون الشيء كذا اتصافه بتلك الصفة من تلك النسبة التي اقتضته، أي نسبة كانت من ظهور أو بطون، أو خالقية أو مخلوقية، أو غير ذلك، واستقري الآيات واسبرها بهذا الأصل، تجده كما ذكرت لك.واحذر دواب البحر فإنها مؤذية جدًا، فإن لم يكن لك بد من مثال محسوس، ﴿وَلِلَّهِ المَثَلُ الأَعْلَى﴾ [النحل: 60]، ﴿وَيَضْرِبُ اللَّهُ الأَمْثَالَ﴾ [إبراهيم: 25]، فأنت مثلًا لو اعتبرت شخصين في مكان، متلاصقين محض التلاصق، لاعتبرت بينهما انقسام المكان، فليس مكان كل واحد منهما مكان الآخر، ولا بين المكانين فرق وتمييز إلا الشخصين، وليس أحدهما متميزًا عن الآخر بشيء آخر، وبهما أو بأحدهما يتعين في المكان القبل والبعد، والفوق والتحت، واليمين والشمال، وبارتفاع الشخصين أو الشخص يرتفع الإنقسام، والتعدد في المكان والجهات، وباعتبارهما ليس الفوق أسبق من جهة أخرى، وكذلك سائر الجهات، ومثل ذلك اعتبار الزمان، قال الشاعر :

كهز الرديني ثم اضطرب

وأنت لا تشك أن زمان الهز هو زمان الاضطراب، وإنما جاء بـ (ثم) لأن الهز متقدم الرتبة، لا زمانًا ولا مكانًا، ولا وهمًا ولا عددًا، ولكن باعتبار أنه لازم الهز لا غير، وكذلك علمه سبحانه بذاته لازم لذاته، بغير سبق زمني ولا مكاني ولا وهمي، وكذلك سائر أسمائه وصفاته، تعينها وتميزها هو الحدوث الذي هو الكون المميز بين الذات والصفات، وليست الذات أسبق من الصفات، ولا الصفات أسبق من الذات، ولا الذات والصفات أسبق من الحدث، الذي هو كونها موصوفة بالصفات، فإنه صفة منها، وليست الصفات غيرها، وليس بين الحق والخلق زمان، ولا انفكاك بمكان ولا توهم، وإنما هو تقديم رتبة، وتميز بنسبة، كما بينت لك من أن الذات من حيث أحديتها، الذي هو اعتبارها من حيث هي ذات أحدية مفردة عن الأسماء، التي هي الكون ما لها نسب، ولا اسم، ولا صفة، إلا ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ...﴾ السورة .

ومن حيث الكون الذي هو الأسماء متكثرة في وحدتها، متميزة بذاتها عن ذاتها يصح تقدمها عليها، أعني: تقدم اسم على اسم كما بينت لك، من تقدم الذات العالمة على العلم، والذات المعلومة رتبة نسبية في مقابلتها للعلم؛ لتظهر الذات المعلومة فيه، ومن تقدم الذات العالمة حصول المعلومة في العلم، على حصول العلم للذات العالمة، وكذلك باقي الأسماء على الإطلاق، فإن الربوبية تدل على رب يربي مربوبًا، والرازقية تدل على رازق ومرزوق، والأولية تدل على تقدم ومتقدم عليه، والآخرية تدل على آخر ومتأخر عنه، ثم عن وجود هذه النسب يقتضي تقدم بعضها على بعض أيضًا في أبسط من ذلك، أعني: من حيث اعتبار نسبة بعض هذه النسب إلى بعض، كما ترى نسبة الواحد إلى ذاته نسبة واحدة، هي عين أحديته لا واحديته، ونسبته إلى الثاني هي واحديته، ويقال عليه أيضًا بالنسبة إلى الاثنين نصف، وهو واحد وواحديته من وجه أحديته، ومن وجه غيرها كما أخبرتك، وكذلك إلى الثلاثة ثلث، وإلى الأربعة ربع، وهكذا إلى العشرة عشر، وإلى المائة عشر عشر، وإلى المائتين نصف عشر العشر، وكذلك إلى ما لا يتناهى، وهو الواحد بنفسه معبر عنه بهذه العبارات لاختلاف هذه النسب.

فإذا قيل: ما نصف الاثنين؟ فالجواب: واحد، ونعني بالواحد أحديته. وما ثلث الثلاثة؟ فالجواب: واحد، ونعني به ذلك، هكذا إلى آخر العدد وهو لا يتناهى، فاعتبارك هذه التسميات من حيث هي عبارات عنه ذواتًا قائمة الاعتبار بنفسها هي فيه غيره، وإذا اعتبرتها من حيث بعضها منسوب إلى بعض، فهي متغايرة، وإذا اعتبرتها من حيث الواحد بنفسه فهي هو لا غيره، كذلك إذا اعتبرت الأسماء والصفات من حيث دلالتها على الذات المقدسة فهي هي لا غيرها، إذ الذات بنفسها كاملة للإحاطة بجميع النسب والإضافات، ليس فيها من حيث أحديتها افتقار إلى شيء، فنسبتها بذاتها ونسبها وجميع حقائقها على ما هي عليه من الوجود والعدم علم هو هي لا غيرها، وإلى المقدورات قدرة ليس غيرها، وإلى جميع الكوائن حال كونها اختيار وقدرة وإلى المختار قبل اخياره قضاءً ومشيئة، وإلى تعينه بأحد الجائزين إرادة، وإلى إلزامه كونه أمر، وإلى صرفه عنه نهي، وليست هذه كلها غير الذات المنزهة، ولكن لما توقف ظهور تأثير بعض الأسماء على بعض، أو قل على تأثير بعض، توقف تسمي الذات ببعض الأسماء على تسميها ببعض، فصح افتقار بعض الأسماء إلى بعض، فسميت من حيث افتقارها إليها ممكنة، ومن حيث غناها وتأثيرها واجبة، وليس الإمكان إلا الحدث والكون والتكوين، وليس الوجوب إلا الأحداث، فصح عليها مجعولة مكونة إلى غير ذلك، وليس ذلك إلا منها وليست غيرها، فصح على الحادث من حيث هو حادث فقير متأخر، وأنه مرآة القديم الذي هو الواجب في رؤيته أسمائه، وعلى القديم أنه مرآة قديم الذي هو الواجب في رؤيته أسمائه، وعلى القديم أنه مرآة الحادث في رؤيته نفسه، أي: في بروزه له وليس أحدهما غير الآخر، فاختلط الأمر وانبهم على أهل الأفكار والعقول المعقولة، فقصروا عن هذا الإداراك وهم لا يشعرون أن قصورهم نسبة من نسب تجلي الذات لها باسم من أسمائها، التي هي الكون ظهر بهم وهو الاسم المانع، فبطن هذا العلم عنهم، فكان الحق من حيث هم من هذا الوجه كنزًا عنهم.

ولا يهولنك ذلك بعد ما بينت لك، أن شأن أسماء الحق تنقسم إلى مؤثر، ومؤثر فيه كما يرى من كونه عالمًا بذاته، معلومًا لذاته، وشاهدًا بذاته، ومشهودًا لذاته، فليس ذلك إلا فاعلًا ومفعول، فالفاعل يسمى من حيث هذه النسبة حقًا، والمفعول يسمى من حيث نسبته إلى الفاعل كونًا وخلقًا، ومن حيث هو مفعول، فالحكم لله، وهو الحاكم على نفسه بهذه الأسماء، وهو الكاتب على نفسه الرحمة، وليست نفسه إلا ذاته، وليست الرحمة المكتوبة عليها إلا أسماؤه، التي هي الكون، وليس الكون إلا إبداعه، وليس إبداعه إلا تجليه له لا غير ذلك، وإلى ذلك أشار بقوله ﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الحَقُّ﴾ [فصلت: 53]، وكذلك قال - سبحانه وتعالى - ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلاً ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [ص: 27]، فسمى الحق سبحانه كل شيء موجود حقًا على الإطلاق، وما قدر وجوده ولا بد منه كذلك، فإن الحق اسم الله من كونه موجود في البطون والظهور، وفي البطون الظهور، وفي الظهور البطون والظهور، وليس الباطل إلا العدم الذي هو زوال صورة إلى صورة أخرى، فزوال الظاهر بطونه، وليس الظاهر والباطن إلا الحق بالذات خلف حجاب الوسائط، التي هي صنعته التي بها تظهر معرفته، فلا يصعبن عليك هذا، فليست الوسائط إلا أسمائه وصفاته، وليست أسمائه وصفاته غيره، فإنه قد سمى نفسه حقًا، ووصف نفسه بالكون وليس الكون إلا ظهوره له وبطونه، وظهوره له وبطونه عنه ليس إلا تجليه بأسمائه، وقد انبسطت أسماء الله الخالق على مظاهرها من الخلق، فسمى الموجودات والمقدورات، والمقدر وجودها حقًا، فالموت حق خلق، والميت حق خالق، والحياة حق خلق، والمحيي حق خالق، والقبر حق خلق، والمقبر حق خالق، والعذاب حق خلق، والمعذب حق خالق.ثم انبسطت المظاهر فاستحدثت أسماء تختص بها، فالنار مثلاً صورة تعذيب الله تعالى، فهي صورة اسمه المعذب، ومظهره وداره، وعلى هذا القياس إن فهمت، فالموت حق هو بطون حقيقة حسن الصورة، التي كانت مظهر اسم من أسماء الحق وصورته، وموت الموت بطون صورة اسمه المميت فافهم، وقد استبان لك ما أشرت لك إليه من افتقار بعض هذه الصفات والنسب إلى بعض، وأن ذلك هو الرحمة التي هي رحمته إياها بها، وتكميلها بها وليست غيرها، وقد انفتح لك الباب فلُج بقدر ما يُوهب لك.

واعلم أنه لما كانت الأسماء الإلهية متلازمة هذا التلازم، وكان شأنها دوريًا، وبعضها مغناطيسًا لبعض في قضية العقل فليستدعيه، فالاسم العليم يستدعيها ظهورها وبطونها وتعددها، وغير ذلك ليعلمها كذلك، والاسم الحسيب يستدعيها بعددها، والاسم الواهب يستدعي افتقار بعضها إلى بعض، والاسم القهار يستدعي استيلاء بعضها على بعض، والاسم الشهيد يستدعي ظهورها إلى آخر الأسماء، وكان الكون أيضًا متلازمًا، وبعضه مغناطيسًا لبعض في قضية الحس والعقل، إذ ليس غيرها، عَلِم ذلك من علمه، وجهل ذلك من جهله، فالحديد يجذبه المغناطيس بخاصية بينهما ومناسبة، ثم الحديد يجذب حديدًا آخر، وإنما ذلك بظهور خاصية من خواص اسم الله الطالب في الحجر، هي الغالبة عليه بالنسبة إلى الحديد، فأكسبته ذلك حتى تأثر وأثر، والثوم يبطل جذبه للحديد بخاصية فيه من خواص اسم الله المانع هي الأغلب على الثوم من حيث النسبة إلى الحجر المذكور، وإن كان ليس من الأكوان شيء صغير ولا كبير؛ إلا والأسماء مشتركة فيه متداخلة متلازمة، ولكن الصفة من حيث الغلبة بالنسبة إلى المقابل، كما تقول الأطباء في الشيء الفلاني حار يابس، وفي الآخر بارد رطب، ولا شك باحتوائه على الطبائع الأربع، إنما وصف بالأغلب ظهورًا عليه، فالنار حارة بالنسبة إلى النبات والحيوان والجماد، ما خلا أشياء سلف ذكرها، وكذلك اسم الله ظهر في الثوم بالنسبة إلى الحجر بالمعطي الذي أعطى كل شيء خلقه، أي: خصوصيته المؤثرة لأنه أعطى الثوم منع الحجر صفة الجذب للحديد الخاص به، وظهر اسم الله للحجر بالنسبة إلى الحديد بالمانع؛ لأنه منعه للجذب الخاص به فافهم ما نبهت عليه من غرائب العلوم، فقد جعل الله – سبحانه وتعالى – لكل مغناطيس شاغلاً يشغله عن التأثير فيما شأنها التأثير به، وجعل لذلك الشاغل شاغلاً يشغله عن شغله، فجعل الصفة العزرائيلية مغناطيسًا عند مشاهدتها بنوع اختصاص يتجلى به تفارق الأرواح أشباحها، وتصعد إلى عالمها، ولكن بشرط زوال العوائق الشاغلة لها من سلامة التركيب وصلاح المزاج وغير ذلك.

وقد جعل الله - سبحانه وتعالى - لعوائق هذا الحديث عوائق تعوقها عن العوق كالماء لغسل الثوم من الحجر، فيستدعي حضور الملك وتأثيره، وهو أنواع شتى لا يحيط بها إلا الله – تعالى – فمنها ما يفسد التركيب من هدم بنيانه وفساد مزاجه، كلسع الحيات وأنواع السموم، وأصوات حيات معروفة قد ذكرناها ورؤيتها، وأوهام أهل الأوهام وغير ذلك، وجعل الصفة الروحانية الجبرائيلية العلمية، مواصلة للنفوس الإنسانية، مؤثرة فيها وحيًا وكشفًا، وإلهامًا على أنواع شتى، وجعل النفوس المتأثرة منها مؤثرة لغيرها بشرط السلامة من العوائق الشاغلة التي تكسبها الكثافة من أنواع ما حذر الله منه، من العمل السيء الذي هو لها بمثابة الثوم للمغناطيس بالنسبة إلى الحياة العلمية، وجعل العمل الصالح لها مطهرًا من العمل السيء ورافعها لها إلى الصفة الجبرائيلية كما قال سبحانه وتعالى ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾ [فاطر: 10] وأخبر الرسول ﷺ بذلك بقوله: «المرء على دين خليله»، «المرء مع من أحب»، «المرء مع جليسه»، وأخبر التنزيل بذلك في غير آية ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا﴾ [فصلت: 46]، ﴿ إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا﴾ [الإسراء: 7]، وقد جعل الله سبحانه التجاذب والمناسبة بين بعض الأشياء من حيث الانفراد، وبين بعض من حيث التركيب . |

|