المكتبة الأكبرية

*** يرجى الملاحظة أن بعض هذه الكتب غير محققة والنصوص غير مدققة ***

*** حقوق الملكية للكتب المنشورة على هذا الموقع خاضعة للملكية العامة ***

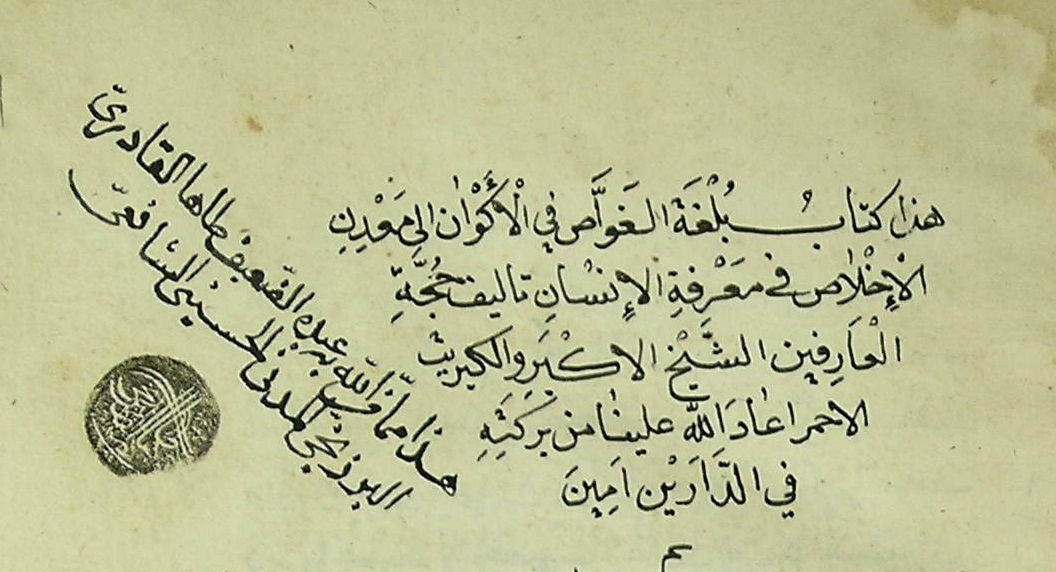

كتاب بلغة الغواص في الأكوان إلى معدن الإخلاص في الإنسان

ينسب خطأً للشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي

|

|

فصل

وإذا علمت أن الدعاء هو العبادة، وأن العبادة الإنسانية قول وعمل ونية، وأن القول والعمل لابد فيهما من النية، وأن النية المؤثرة من ثمرات القول والعمل بالنية، فينبغي أن يعلم المقصود منه، فنقول وبالله التوفيق:

أن الأسرار الإنسانية أصلها الطهارة من رجاسة الشرك بالذات، فإنها على الفطرة كما قال (سبحانه وتعالى) ، فطهارتها هي سبب انقيادها لكل ما قابلها، كما أشار إليه الرسول ﷺ بقوله: «كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه...» الحديث، والنجاسة فيها عارضة من قبل الكون، فلذلك أمكن زوالها، فهي بمثابة الماء كما أشار عليه الصلاة والسلام إليها بقوله: «الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غَير طعمه أو ريحه» الحديث، ولا معنى لنجاستها إلا النظر إلى الكون بعين المحبة المحضة، قال - سبحانه وتعالى - ﴿إِنَّمَا المُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ [التوبة: 28]، وإنما كانت بمثابة الماء، لأن الماء لا لون له إلا لون إنائه، فكما أن نجاسته ليست إلا ملاصقة أجنبي يزيل لطافته ورقته من أنواع النجاسات، أو يحجبها من الطاهرات وذلك لا يكون إلا لقلة الماء وغلبة الملاصق، فيحمل الخبث ويسلب الطهورية لضعفه؛ إذ لا يبقى فيه متسع لغير ذلك الملاصق، فكما أن الملاصق للماء من الأجنبي هذه الملاصقة من الطاهرات يسلب طهوريته، ومن النجاسات ينجسه، فكذلك الكون كله يحجب الأسرار عن الله تعالى، فاللطيف وما يتعلق باللطيف يحجبه مع الإسلام، والكثيف وما يتعلق به يحجبه مع الشرك، ومعنى اللطيف هنا المحبة لأجل الله بأمر الله.ومعنى الكثافة: الغيبة عن الله، فمحبة الكون دون الله هي نجاسة اللطائف الإنسانية، فالكون من هذه النسبة بالأصل نجس كله بالنسبة إلى اللطائف، وطهارته عارضة فزوالها ممكن، ومتى استولت الأسرار الإنسانية على ظواهرها طهرت بطهارتها لاستهلاكها فيها، فالبحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، ومتى استولت الظواهر على أسرارها أصابتها نجاستها لضعفها، فحجبتها كما ترى المرآة الصقيلة لا يبدو فيها صورة إلا ما يقابلها، فإذا لاصقها القلع تجلى فيها، فحجب لطافتها عن تجلي غيره، ولا معنى لزوال النجاسة من الماء إلا زوال ما حجب لطافته بكثرته، فيغلب ما خالطه ويستهلك فيه، أو بوجه ما يرده إلى أصله، ولذلك اعتبر الفقهاء الزوال طهارة، والستر على حاله، وهو منشأ القولين في التراب، هل هو ساترًا ومزيل؟ ولا معنى لصقالة المرآة إلا زوال ذلك الملاصق من القلع الحاجب غيره عن التجلي فيها؛ ليتجلى فيها ما يقابلها.

وكذلك الأسرار الإنسانية أصلها طهارة الإيمان من النشأة والميثاق، فلا تقيد لها بجهة ولا كون، فلذلك كانت مرآة تجلي الحق الذي لا يتقيد بجهة ولا كون ولم يسعه غيرها، ولا معنى لنجاستها إلا الشرك الذي هو التقيد بصور الأكوان، فإذا أعظم منجس لها أقرب الأكوان إليها نسبة وملاصقة، وهو بمثابة قلع المرآة الذي هو أعظم حاجب لها، أعني: أخلاقها، وعلى ذلك نبه - سبحانه وتعالى - بقوله ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ [المدثر: 4]، ولم يقل فؤادك فطهر؛ لأن تطهير الطاهر تحصيل حاصل، فإذا زال الملاصق لها المستولي عليها، أو استهلك فيها عادت إلى الطهارة، فثيابك هي صورتك ينبغي أن تكون مستهلكة في أطيفتك أو تبعًا لها، فتظهر بطهارتها كما قلناه في البحر إن فهمت.

ولذلك طريقان: أحدهما طريق طهارتها بإزالة نجاستها، وردها إلى أصلها وهي طريقة أهل النعوت والأسماء المعروفة بكسر الصفات، وهي لعامة الخاصة التي لا يثبت عليها ويستكملها إلا الخاصة من الخاصة، فإنها خطاب للجميع من حيث اجتماعهم، وخطاب للخواص من حيث هم نسخة العالم، وهي الآن طريق الملامية ضنائن الحق فحول الحقيقة، وهي الذكر الحقيقي الذي جاءت به الشريعة المطهرة لمن عقل عن الله تعالى، وعليه كان السلف الصالح – رضوان الله عنهم – فالكامل فيها قطب وقته، بيد أنه قد اندرس سيرها حتى صارت كهيئة المستنكرة؛ لأن هذا الزمان هو الذي أشار إليه الرسول ﷺ بأن يكون المنكر فيه معروفًا والمعروف منكرًا، فالسالك فيها على وجه الاختيار، والعمل يحتاج إلى الاحتراز والاحتياط حذرًا أن تعترضه العوارض، فيميل مع نفسه عليها؛ إذ هو مدعٍ قيامه لله، ولله عليه حقوق، وله على الله حقوق جعلها الله – سبحانه وتعالى – على نفسه تكرمًا، ولنفسه عليه حقوق جاء الكتاب والسنة بذلك كله، والله - سبحانه وتعالى يقول –: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا﴾ [الحشر: 7]، سواء كان ذلك لنفسك أم عليها قال (سبحانه وتعالى) : «فمن رغب عن سنتي فليس مني» وليس كذلك الكامل المشار إليه، فإنه قائم عند الميزان يأخذ لنفسه ومنها، فلا يكون ظالمًا لنفسه ولا لغيره، فأنت مطلوب برد الأمانة إلى أهلها، فإن أردت الخلاص فالق نفسك بين يدي من هي له، فإن تولاها هو - سبحانه وتعالى – بنفسه، وغيبك عنها فبها ونعمة، وإن ولاك عليها فتوليتها بتوليته - سبحانه وتعالى – إياك، فهو وليها فيمدك ويهديك ويؤيدك، وإنما يتيسر لك ذلك في أحد اثنتين: حسناهما إن ظفرت بها أن تلق نفسك بين يدي متحقق باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام لقوله - سبحانه وتعالى - ﴿أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي﴾ [يوسف: 108]، وقد ذكرنا ذلك في مسائل [رسائل] كثيرة فتبقى وقفًا على إرادته.وقوله: (لا اختيار لك بنفسك) بلا لمَ ولا كيف ولا إلى أين؟، والأخرى: أن تحكم الشريعة المطهرة على جملتك كما أنبهك عليه إن شاء الله، فما عضده كتاب أو سنة أو إجماع الأمة أو قياس صحيح عملت عليه، وما نهاك عن شيء من ذلك انتهيت عنه، فهذه دون الأولى من حيث تصرفك على نفسك باجتهادك من وجه، فإن للنفوس دقائق في أهويتها، فإنك محتاج إلى معرفة مدة الهدنة معها، وأحكامها وأحكام حروبها وأخذ الجزية منها، ووقت نبذ العهد إليها ووقت معاداتها وأسرها، ومعرفة ما أشار إليه التنزيل في نحو قوله تعالى ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ... الآية﴾ [الأنفال: 67]، وقوله ﴿وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الفَاحِشَةَ مِن... الآية﴾ [النساء: 15].

ومشكلات كثيرة لا يكشفها لك إلا صدقك، فيأخذ - سبحانه وتعالى - بيدك وينبهك على هفواتك في غفلاتك لتستيقظ، وتشهده أيضًا متصرفًا على نفسك من ذاتك؛ لأنك نائب الرسول على نفسك، فالمتصرف بها الشريعة، إذ هو سبحانه قد ولاك عليها فقال: ﴿بَلِ الإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ * وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ﴾ [القيامة: 14،15]، فاجعل الحق شاهد قلبك، واعمل على اتباع أمره واجتناب نهيه؛ قطعًا لما سواه عن قلبك، فمتى لاحظت نفسك سواه عُجلت عقوبتها بما يقتضيه حالها، وقرأت عليها ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ [البقرة: 115]، وأقمت عليها الحدود والتعذيرات على حسب جنايتها ابتغاء وجه الله اقتداءً بسيدك وصحبه الطاهرين، ولا تتوقف على جهل من جَهِل حالك وأنكره، ضل أو اهتدى، فإن الفساد في القوابل المحتجبة [المتحجبة] بسوء أفهامها، ﴿وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلاَّ مَن قَدْ آمَنَ﴾ [هود: 36]، ألا ترى المطر ينزل من السماء لا يخص مكانًا ولا أحدًا، فمن احتجب بحائل احتجب عنه فكان حرمانه منه، فلم تطبق الناس على اتباع الرسل، وإنما اتبعهم من كان منهم، والتنزيل العزيز ﴿لاَ يَأْتِيهِ البَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ﴾ [فصلت: 42]، ﴿يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً وَيَهْدِي بِهِ كَثِيراً وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلاَّ الفَاسِقِينَ﴾ [البقرة: 26]، لوجود الريب منه في أفهامهم ﴿وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا﴾ [البقرة: 23]، ولا ريب فيه، فلا يشغلنك عن طريقك قول قائل، وتوقف متوقف، وإن كنت تريد سلامته، هذا الرسول عوتب على إقباله على كبراء المشركين، وما فعل ذلك إلا استمالة لقلوبهم إلى الإسلام بقوله - سبحانه وتعالى - ﴿أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى... الآية﴾ [عبس: 5].ولا معنى ولتستوي عندك الكبائر والصغائر، فالمعطي واحد إذا كنت ناظرًا إليه، ولا معنى للمعصية إلا حب غيره قال ﷺ:«حب الدنيا رأس كل خطيئة»، وقال: «أعدى عدو لك نفسك التي بين جنبيك»، فأنت لو سألت كل متفقه عن القصد بالحدود والتعذيرات؛ لم يختلف جوابهم أنه في حقوق الله، تطهير من المعاصي، وردع عن مثل في المستقبل، وفي حقوق الخلق ردع في المستقبل، ونقل غيظ المظلوم إلى الظالم، كما قال - سبحانه وتعالى - ﴿وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ * وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ﴾ [التوبة: 14،15]، فإن الحد هو المنع، والقلوب هي الكتب التي سُطر فيها الحسنات والسيئات، فمن قضى غرضًا من أحد بغير وجهه؛ فقد أعطى نفسه هواها، فهي سيئة أظلم بها قلبه بغفلته عن الله وأخذه لها بغير أمر الله، فرقمت في قلبه سواد، أو حسنة للمظلوم رقمت في قلبه فبيضته، كما سودت قلب الظالم، فإن الله عند المنكسرة قلوبهم، والمؤمن يؤجر في الشوكة، والله مع المظلوم.

وكذلك من أتبع نفسه هواها في تعدي حدود الله - سبحانه – وقضاء الشهوات؛ رقمت تلك السيئات في قلبه بالإعراض عن الله، وصارت له عادة؛ فإذا عوقبت هذه النفوس بما يغير غيظ المظلوم ويكسبه نشاطًا ويغيظ الظالم المتعدي، فذلك حد لله بمثل ما اعتدى به الظالم، وهو عين محو السيئة من المتعدي حدًا لله، وحمل الظالم من سيئات المظلوم وإعطائه من حسناته، فأمر الحساب موجود الآن ولكن لا يفهمه إلا القليل، ويظهر في الدار الآخرة للجميع، وهذه القلوب هي الوجوه المبيضة والمسودة هنا بالإيمان والكفر، وكذلك يظهر في تلك الدار لأنها تكون، ثم هي الظاهرة بصور أعمالها وذلك عين بياضها وسوادها، فإنها باطنة في هذه الدار وهي الظاهرة في الآخرة، فالبلاء أبدًا لا يكون إلا على الظواهر، فالأجسام هنا هي الظاهرة فهي تبلى هنا، والسرائر هي الظاهرة، ثم وثم تبلى السرائر؛ لأنها ثم هي الظواهر، فيبدوا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، ويبدوا لهم ما كانوا يكتمون، وقد نبهت النبوة على ذلك بتحويل الناس بالصور في سوق الجنة من غير نزع ولا خلع، والباطن على حاله كما تتحول الباطن بالصور، والظاهر على حاله فمن فهم ما قلناه رأى القيمة قائمة الآن، والقصاص قائمًا.

فعلاج الأبدان ميزان علاج القلوب، فكما أن طبيب الأبدان إذا رآها معتدلة عمل على حفظ اعتدالها، وإذا رآها مريضة عالج الحرارة بالبرودة وبالعكس، وإن كان المرض من امتزاج داواه بامتزاج وطبيب النفوس، إذا رآها وقفًا على الحق - سبحانه وتعالى – عمل على حفظ ذلك والزيادة فيه، وإذا رآها مائلة إلى شيء عالجها بضده، فمن يغلب عليه حب الرئاسة يؤمر بالكدية في الأسواق، ومن كان يحب أن يرى نفسه بعين الاستغناء والنظافة والترفه؛ يؤمر بسياسة الدواب، وكسح الكنف، وغسل الخسائس، وإزاحة أقذارها في الملأ الذين يعرفونه ويعظمونه، ومن آنست نفسه بشهرة وصيت وجاه، ومالت إليه النفوس، ومالت نفسه إلى ذلك؛ أُمر بالتزي بزي من يستنكر حاله، وربما بلغ به حلق اللحية، ومن كمال فطنة صاحب هذا الوصف إخفاء سبب ذلك، كفعل الشبلى – رحمه الله تعالى – عند موت ابنه حلق لحيته في مقام الغيرة ليتوهم فيه من يتوهم، فهذا أمر ينكره، وأمثاله من ليس له هذا الذوق، وافقهم في إنكار ذلك أبو الفرج الجوزي مع أنه روى عنه أنه سئل عن ذلك فقال: حلقت أمه رأسها على مفقود أفلا أحلق لحيتي على موجود، وإنما يخفى ذلك؛ لأنه إذا فطن له أن قصده في ذلك صالح كانت له عظمة في النفوس تقابل ما ارتكبه من المشقة، وإن كان ذلك عند البعض دون البعض، فهذا أمر تشهد به السنن قالت عائشة – رضى الله عنها – «صلى عليه الصلاة والسلام، وعليه خميصة ذات أعلام، فلما فرغ قال: ألهتني أعلام هذه، اذهبوا بها إلى أبي جهم واتوني بالبجانية»ونظر بعض الصحابة أو التابعين إلى طائر من شباك في داره وهو في الصلاة حتى بلغ بستانًا له، فلما فرغ من صلاته تصدق بالبستان كفارة لنظره.

وركب عمر (رضي الله عنه) فرسًا مهملجًا فأعجب بخطرته، فنزل وجر ذيله، والنهي عن جر أذيال الخيلاء معلوم من سنة الرسل، فقل للذي ينكر على الشبلي في حلق اللحية: ما حكم من باشر فيما دون الفرج؟ ومن سرق دون النصاب؟ ومن سب العلماء والفضلاء بما لا حد فيه شرعًا، يقول لك: حكمه التعزير، واسأله عن التعزير فيقول: ما رآه الحاكم بحسب حال المعزَّر والمعزر عليه، فينهر واحدًا ويحبس آخر، ويضرب ثالثًا ويسير رابعًا في ملأ يعرفونه بغير عمامة ولا نعل، ويحلق لحية خامس ويشهره في البلد، فتراه قد اعترف بعين ما أنكره، وأنت لا تشك من أنست نفسه بغير الله إن كان صادقًا أحق بذلك، فإن العقل حاكم بين الله وبين النفس فيكون الله أضعف الخصمين - معاذ الله - فهكذا كانت مقاصد القوم.وأما ما تراه اليوم من حال قوم اتخذوا حلق اللحى حرفة، ولبس الجديد المرقع، وإقامة الزي رياءً يمتازوا به، حتى إن قومًا يرقعون الثياب الجديدة النفيسة، وتهيؤا السجادة والعكاز، والمشاعل والسِبح دائمًا؛ لإقامة الزي وإنما كان ترقيع القوم عن حاجة أو على قصد إهانة النفوس، وقوم اتخذوا الكدية حرفة، وإنما كان سؤال القوم إهانة لنفوسهم وخزيًا لها، وقوم اتخذوا حلق الرأس ولبس المسود دأبًا، فصارت هذه الأمور لهم حرفة وزنانير يعرفون بها، فلو ترك من يحلق لحيته حَلق لحيته لم يقدر عليه، ولو لبس من يلبَسُ المرقع والمسود لباس العلماء، أو عوام الناس، وتعمم من تعود حلق لحيته، وحلق رأسه لأظلمت نفسه، وشق عليه ذلك حتى يعود إلى ما قد تعوده، فيقول: وجدت بركة الفقراء، وإنما وجدت خساسة نفسه وأنسها بوثنها الذي تعبده من دون الله، فهي لا تقدر على فراقه لما لها فيه من الرياء والسمعة عند من يستحسنه، وهي تعلم أن قاريء القرآن على سبيل المُراءاتِ آثم، وكذلك من يقوم ويصوم، وكذلك قوم لا يتركون عليهم شيئًا من اللباس ولا يدخرون المال، وإذا وجد الواحد شهوة بطنه باع ثوبه بها من ساعته، وظن أنه في تجريد وإنما يحمله على ذلك أكل الحشيش والتلذذ بأن يقال: لا يثبت على شيء معلوم، ولقد نرى من يسهل عليه احتمال هذه المشاق كلها من حلق وغسل، حش وكد وابتذال، وطي أيام متواصلة وسهر، وإنفاق لينظر إليه بعين الفتوة والسماحة، ولتحصيل التصدي والرياسة.

وبالجملة فلا ناصر على النفوس إلا الله تعالى، والأمر كما قال - سبحانه وتعالى - ﴿بَلِ الإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ * وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ﴾ [القيامة: 14،15]، ومع ذلك فقد يكون في طي كل صنف من هؤلاء؛ من يتظاهر به معهم وهو صادق يتستر بهم عن أعين الناظرين ومقصد صحيح، والخلل في فهم من يراه، وليس للسالك إلا نهي نفسه وردعها لما يرد عليه، فالله - سبحانه وتعالى - لا ينظر إلى صوركم وأعمالكم؛ وإنما ينظر إلى قلوبكم، والأعمال بالنيات، ولا يطلع عليها إلا الله - سبحانه وتعالى - فعلى كل حال الواجب إتباع العلم، فإن ذلك أصعب على النفوس من كل مشقة، وقد وسع الله في الشريعة حسب ما يحتاج إليه السالك، فمن وفقه الله للسلوك بالوجه الشرعي وحسن الظن بالخلق؛ فهو الموفق المراد، فإنا إنما نتكلم على الصفات ليحذر من يجد في نفسه صفة ما، ولا نحكم بأن من كان هكذا فهو هكذا وعلى الله قصد السبيل، فإن فهمت ما ذكرته لك فهمت أن التصوف هو إتباع الشريعة المطهرة، فإن أخلاق الصوفية مأخوذة من نور النبوة.

والطريقة الثانية: هي طريقة استهلاك نجاسة أخلاق النفوس، وسيرها بأن تجعل الحق شاهد قلبك، وتدوم على الذكر الذاتي لفظًا ومعنى؛ بطرد العوارض في العزلة المعروفة بخلوة الصوفية، وتداوم تلاوة القرآن من حيث هو كلام الله لا من حيث التفكر بمدلولاته من الأكوان، كالجنة والنار، والثواب والعقاب والحساب، وغير ذلك، فإن النظر في الكون وسواس، حتى إن بعض السلف قال: إنه ليعتريني الوسواس في صلاتي، قيل له: كيف؟ قال: أكون في الصلاة فأذكر مقامي بين يدي ربي، فهذه الطريقة أقل كلفة من الأولى، بيد أنها إن كانت قبل الأولى، فليحذر سالكها بغير شيخ من مكر إن أصابه، وإن كانت بعد الأولى فذلك شأن الكمل، والمتحقق بها فحل وقته، فهو وجه كله.

وللمتحقق بهذه مفردة وجه إلى الحضرة وقفًا إلى العالم، قد غيبه الله عن قفاه، فلو سئل لأخبر أنه وجه بغير قفا، وهو سمير الروحانيات يعبر عن هذا الصنف بإناث العارفين ما لم يلتحق بالكمل، ومن ثم نطق لسان الأعداء على الملائكة الذين هم عباد الرحمن بقوله: ﴿وَجَعَلُوا المَلائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثاً... الآية﴾ [الزخرف: 19]، ولو حرك على هذا قفاه لعلم به، ويستبين لك رجحان الأولى على الثانية؛ لعموم الدعاء وعموم الإستجابة من كل الوجوه التي تقتضيها حقائق الأسماء والصفات، بخلاف الثانية فإن الإستجابة فيها بالأسرار أغلب، فهي أسهل من الأولى، وذلك أن سر العزة سارٍ في الأسرار فهي إذا دعيت من حضرة الأمر نفرت.

كذلك أسرار المحبين فإنها تجيب عند كل نداء قال - سبحانه وتعالى - ﴿قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ... الآية﴾ [آل عمران: 31]، فالمحب إذا قيل له: حي على الصلاة، يقول: دعيت إلى ما فيه قرة عيني، وغيره يقول: جاء التكليف، والدعاء ليس من باب الحب لكن من باب الجود، لأن الأسماء هي التي تحب لا الذات، فتجود الذات على الأسماء بالدعاء لتظهر حقائقها، والإستجابة من باب الحب، فالمحب يجيب متى دُعي، ومن أي حضرة دُعي، فتجيب له المحبة بالمحبة، والمغفرة التي هي ستر ذنبه، وإذا دُعيت الأسرار من حضرة اللطف من غير أمر أقبلت فقيرة معترفة بالعجز، فمن ثَم غلط كثيرون، فتوهموا أن الحق ما دعا منهم إلا لطائفهم، فاشتغلوا بتقديسها بأنواع المعارف والفكر، ولم يحفلوا بظواهرهم فاشتغلوا بتحصيل حاصل، ولم يعلموا أن الأسرار مقدسة، وأن العلم من أعظم الحجب عن إدراك الحق إذ هو يطلب رؤية المعلوم على حد علمه، وما كل معلوم يتصور هذا الطلب عليه ولا يمكن رؤيته، فليس العلم يجلب السعادة؛ وإنما هو يطرد الجهل، علمت اليهود والهراقلة بنبوة الرسل وما آمنوا ﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ... الآية﴾ [النمل: 14].وعلم إبليس وجوب امتثال أمر الله وحرم التوفيق، فلم ينفعهم العلم دون الإيمان والعمل، فالعلم ليل لا صبح له، ما وقفت معه لأنه يشغل منك ما ينبغي أن تفرغه للرؤيا، فإذا خلصوا العلم من الدعوى، وأصحبوه الإيمان والاعتراف بالعجز والافتقار؛ فهو نور على نور، فيحصلون على الإيمان بالحق في كل مقام رأوه، كما جاء في الحديث الصحيح، ألا ترى النفوس يغلب عليها اتباع الشهوات لما فيها من لطيف العلم الذوقي لها، واللطف الكوني حتى صارت في حكم الظواهر واستولت عليها؛ لأنها أحرص شيء على العلم، واللطف كما سبقت الإشارة إليه في غير موضع من هذه الرسالة، وذلك هو نجاستها التي عرضت لها، فمتى التحقت الظواهر بالأسرار؛ فذلك هو المحبة، ومتى استولت عليها فذلك هو القربة، والحق يقول: «لا يزال العبد يتقرب إلىّ بالنوافل ...» الحديث.

فيا من شغلته شهواته فضاعت بها أوقاته، وعظمت جرائمه وتبعاته، استعن على حل هذا الطلسم الأعظم نحوره وقربانه، في إرصاده وأوانه، وتفريغه عن الظواهر، وتقريبه من الطلاسم المجذوبة المحبوبة في أرصادها وآوانها، وعند ثوران دخانها لتجذبك إلى أوطانها، بما تستنشقه من روائح طيبها، وتلطف لحجابها بتعفير خدك بترابها، وارتباطك في عُتباني أبوابها، فقد نادى مناد التنزيل، على سيد المرسلين بالصبر مع هذا الجيل، نُقل إلينا أنه قيل لرسول الله ﷺ ألا تصلي على فلان فقد مات؟ فقال: «لا أصلى على من لم يصل. فقال عمر : (رضي الله عنه) يا رسول الله أنا رأيته يصلي ركعتي العيد. فقال رسول الله ﷺ: لا أصلي على من لم يصل إلا نافلة، فجاءه أمين الحضرة جبريل وقال: يا محمد ربك يقول لك: أليس أنه رآوه ببابنا مرة، فإذا رددته من بابي فبباب من يقف؟ إني قد غفرت له، وصلت عليه ملائكتي إن الله لغني عن العالمين».ومن لطائف الحكايات ما بلغنا أن المجنون رُؤي على كتفه كلب يحمله، ويطعمه ويسقيه ويقبله، فقيل له في ذلك فقال: رأيته يحرس باب ليلى، ثم أنشد في ذلك:

|

رأى المجنون في الفلوات كلبًا |

|

فضم إليه بالإحسان ذيلا |

|

|